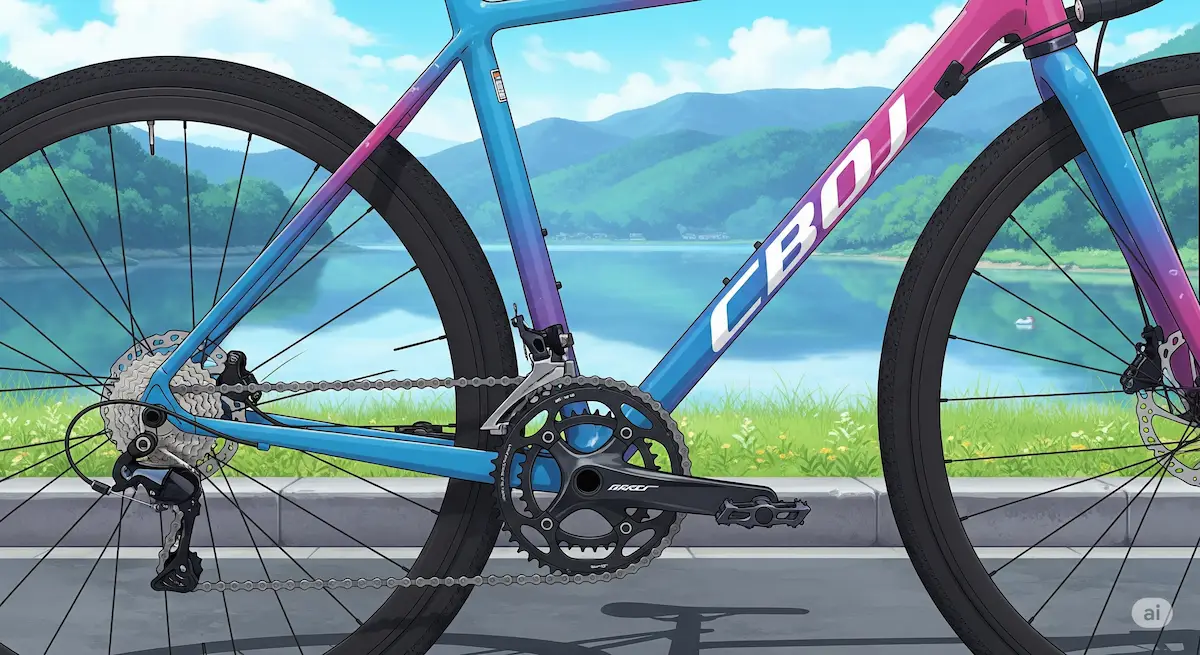

クロスバイクギアやってはいけない操作と正しい変速方法

クロスバイクは、街乗りから通勤、レジャーまで幅広く活用できる便利な自転車ですが、その性能を最大限に引き出すにはギアの正しい使い方が欠かせません。「クロスバイク ギア やってはいけない」と検索される方の多くは、ギアの操作ミスによるトラブルや違和感に悩んでいるのではないでしょうか。

本記事では、やってはいけないギアの組み合わせや、ギアチェンジ時に発生するガチャガチャ音の原因、適切なギア比や組み合わせのおすすめ設定などをわかりやすく解説します。また、クロスバイクがなぜ速いのかといった構造面、自転車にギアが無いメリットとの違い、そして気になる「何年くらい使えますか?」という疑問にも触れていきます。

さらに、クロスバイクの弱点や、ギアの変え方の基本、交換すべきタイミングなどもご紹介しますので、初めてクロスバイクに乗る方はもちろん、長く愛用している方にとっても役立つ情報をまとめました。ギア操作のミスを防ぎ、安全で快適なライドを実現するための知識を、ぜひこの記事で深めてください。

- やってはいけないギアの組み合わせとその理由

- ギアチェンジ時の異音トラブルの原因と対策

- 走行環境に合ったギア比や構成の選び方

- ギア操作ミスへの正しい対処法

クロスバイクギアやってはいけない操作の基礎知識

やってはいけないギア組み合わせとは

クロスバイクにおける「やってはいけないギア組み合わせ」とは、フロントの大きなギアとリアの大きなギア、もしくはフロントの小さなギアとリアの小さなギアを同時に使用する状態を指します。これは「クロスチェーン」とも呼ばれ、チェーンに無理な角度がかかるため避けるべき組み合わせです。

このような組み合わせは、チェーンが斜めに引っ張られる状態となり、金属部品に余分な負荷がかかります。チェーンやスプロケットの摩耗を早めるだけでなく、変速性能の低下や異音の原因にもなります。また、チェーンが外れやすくなるリスクもあるため、安全性の観点からも注意が必要です。

例えば、フロントギアが3段ある場合に「フロントの1速(最小)」と「リアの1速(最小)」を同時に使うのは典型的なNG例です。このような状態では、チェーンがたるみやすく、衝撃によって外れる可能性が高くなります。

適切なギア操作としては、フロントの位置に合わせてリアの中間域のギアを選ぶことが基本です。これによりチェーンが直線に近い状態を維持でき、ペダリングの効率も高くなります。ギア選択の際は「チェーンの角度」を意識するだけで、機材の寿命を大幅に延ばすことができます。

ギアチェンジガチャガチャ音の原因

クロスバイクのギアを変えたときに「ガチャガチャ」と音が鳴るのは、ほとんどの場合、変速機の調整不良か、部品の摩耗によるものです。これは単なる音ではなく、メカニズムに負担がかかっているサインとして捉える必要があります。

第一の原因は、変速ワイヤーの張力が適切でないことです。使用を続けるうちにワイヤーは伸びてしまい、スプロケットにチェーンが正しく噛み合わなくなります。この状態で変速を行うと、チェーンが歯から滑ったり、ギアが中途半端な位置で止まったりして、金属音が発生します。

第二の要因は、チェーンの伸びやスプロケットの歯の摩耗です。特に定期的なメンテナンスを怠っている場合、チェーンの可動部分に汚れや砂が蓄積し、動きが悪くなります。これによりスムーズな変速が妨げられ、ガチャガチャという異音が頻発するようになります。

このようなトラブルを防ぐには、定期的にワイヤーの張りを調整し、チェーンやスプロケットの状態を確認することが重要です。チェーンチェッカーなどの専用工具を使えば、素人でも簡単に摩耗の度合いを判断できます。異音が頻発する場合は、早めの点検をおすすめします。

ギア比おすすめ設定とその理由

クロスバイクのギア比設定は、走行する環境や用途に応じて調整するのが理想です。ギア比とは、フロントの歯数とリアの歯数の比率で、ペダル1回転あたりにどれだけ進むかを決定する要素です。効率のよい走行には、このバランスがとても重要です。

都市部での通勤や街乗りが中心であれば、「フロント38T × リア15~19T」程度の中間的なギア比が適しています。この設定により、発進や加速がスムーズになり、信号の多い道路でも疲れにくい運転が可能になります。また、ケイデンス(ペダル回転数)を維持しやすいため、膝への負担も軽減されます。

一方で、坂道の多いエリアでは、より軽いギアが必要です。例えば「フロント34T × リア28T」のようなギア比であれば、勾配のある道路でも無理なく登坂できます。登り坂でギアが重すぎるとペダルが踏めなくなり、足をついてしまう危険があるため注意が必要です。

高速巡航を目的とする場合には、逆に重めのギア設定が効果的です。「フロント50T × リア12T」のような組み合わせでは、平坦な道でスピードを出しやすくなりますが、脚力が求められるため無理のない範囲で選びましょう。

このように、用途ごとのギア比を理解し、自分の走行スタイルに合った設定をすることが、快適かつ長持ちするクロスバイクライフの鍵となります。

ギア変え方の基本と注意点

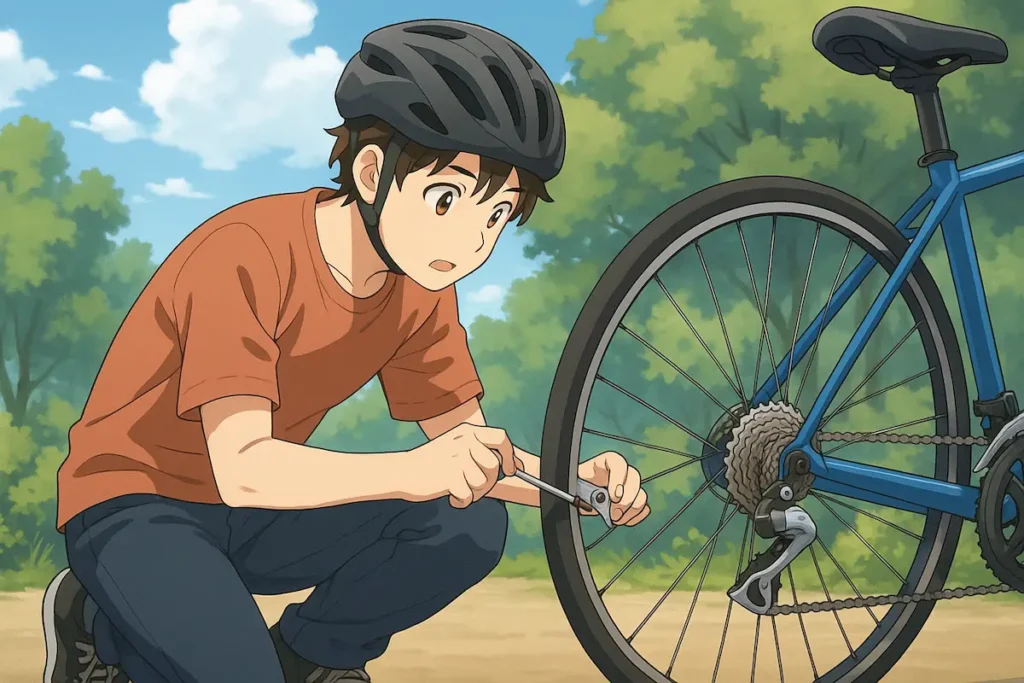

クロスバイクのギアを正しく変えるには、ペダルをこぎながら変速操作をすることが基本です。止まった状態で無理に変速しようとすると、チェーンやディレイラーに過度な負荷がかかり、故障の原因になります。

まず、右手の変速レバーで後ろのギア(リア)を、左手のレバーで前のギア(フロント)を操作します。登り坂では軽いギアに、下り坂や平坦路では重めのギアに切り替えるのが一般的な使い方です。ギアを変えるタイミングとしては、坂に差しかかる前や信号が変わる少し前など、ペダルに過剰な力がかかっていない瞬間を狙うのが理想です。

注意すべきポイントとして、急激な坂道や発進直後にフロント側のギアを変えると、チェーンが外れやすくなります。これは、前側のギアは後ろに比べて負荷が大きいため、変速時にトラブルが起きやすいからです。また、頻繁にギアを上下させる「無意味な変速」も、パーツの寿命を縮める原因となります。

ギア操作に慣れていないうちは、リアの変速だけで対応することもおすすめです。リアのほうが細かく調整でき、変速の影響も小さいため、トラブルが少なく済みます。初めての方でも焦らず、変速時の手応えや音に注意を向けることで、スムーズなギア操作が身につきます。

ギアやってはいけない時の対処法

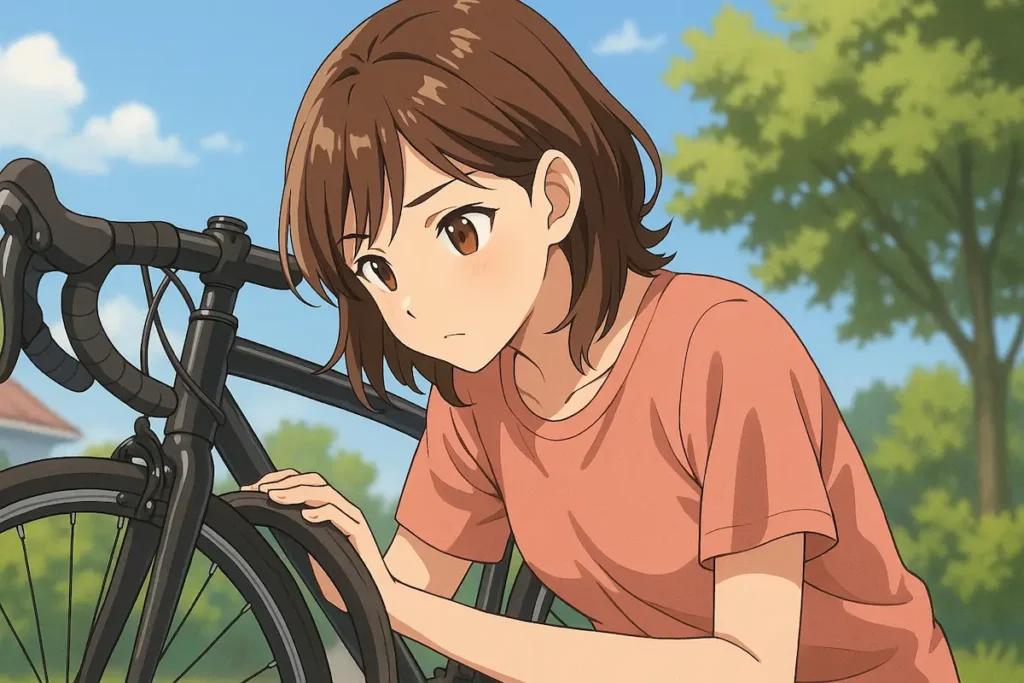

クロスバイクのギアを「やってはいけない状態」で使ってしまった場合でも、すぐに対応すれば大きなトラブルは防げます。たとえば、最大クロス(フロント大×リア大)などの禁止組み合わせにしてしまった際は、無理にペダルを踏み続けるのではなく、まず変速レバーを適切な位置に戻しましょう。

走行中にチェーンがギクシャクしたり異音が発生した場合、それはギアの組み合わせに無理があるサインかもしれません。このようなときは、安全な場所に止まり、チェーンラインが直線に近づくよう、ギアを調整し直すことが大切です。特にフロントのギアが極端に大きい状態での軽いリアギアは、ディレイラーやプーリーに過剰な張力をかけます。

また、チェーンが外れたときは、手で無理に戻さず、ギアを一段変えてからペダルをゆっくり逆回転させると、自然に戻ることがあります。ただし、力を加えすぎるとフレームやギア自体を傷つけるため、慎重に作業してください。

トラブル後は、念のためにワイヤーの張りやディレイラーの位置を確認しておくと安心です。普段から、変速に違和感がある場合は放置せず、早めに自転車店で点検してもらうと機材の寿命を延ばすことにもつながります。安全に快適な走行を維持するためにも、正しい対処を覚えておくことが重要です。

クロスバイクギアやってはいけない行動と回避策

ギアおすすめ構成と環境別の選び方

クロスバイクのギア構成は、走る場所や目的によって大きく最適解が変わります。用途に合ったギアを選ぶことで、快適性と効率の両方を高められます。

まず、都市部での通勤や街乗りがメインの場合は、フロント2段(50/34T)×リア11〜32Tのようなバランス型が扱いやすいです。信号や坂が多い街中では、頻繁な加減速が求められるため、ギアの段数が細かく設定されている方がスムーズな走行につながります。特にリアの中間域に集中したギア(クロスレシオ)は、ケイデンスを一定に保ちやすく、脚の疲労も軽減できます。

郊外や丘陵地帯を走る場合は、よりワイドなギアレンジが必要になります。フロント3段(48/36/26T)×リア11〜42Tの構成であれば、急な上り坂でも無理なく登れます。このような環境では、軽いギアが使えるかどうかが走行の快適さに直結します。勾配が8〜10%以上ある場合には、ギア比が1以下の組み合わせが推奨されます。

一方、高速巡航を重視するライダーには、フロント50T×リア11〜25Tといった構成がおすすめです。この設定ではペダル1回転あたりの進む距離が長くなるため、一定のスピードで巡航する際に効率的です。ただし、筋力がある程度求められるため、初心者にはやや重く感じることがあります。

このように、走行環境ごとに適したギア構成を理解し、自分の体力や目的に合わせた選択をすることが大切です。無理のないギア設定は、長く自転車を楽しむための基本になります。

クロスバイクの弱点は何ですか?

クロスバイクは汎用性の高い自転車として人気ですが、万能ではなく、いくつかの弱点も抱えています。使い方を誤ると、不便を感じる場面も出てくるでしょう。

まず挙げられるのは、未舗装路への適応力の低さです。クロスバイクは主に舗装路用に設計されており、タイヤ幅もマウンテンバイクに比べて細く、砂利道や凸凹道ではグリップ力が不安定になります。サスペンションがついていないモデルも多いため、衝撃吸収性にも限界があります。

次に、長距離走行時の疲労蓄積があります。フラットハンドルのため、姿勢の自由度が低く、手首や肩、腰に疲れがたまりやすい傾向があります。100km以上のツーリングでは、ドロップハンドルのロードバイクに比べて疲労感が強く出ることがあります。

さらに、装備の拡張性が限られている点も注意が必要です。クロスバイクは軽量化とシンプルな見た目を重視しているため、標準で泥除けや荷台、ライトなどが装備されていない場合が多く、後付けが必要になります。これにより初期費用がかさんだり、取り付けに手間がかかるケースもあります。

そしてもう一つは、盗難リスクです。軽量でデザイン性の高いクロスバイクは、都市部では盗難の対象になりやすいため、駐輪場所やロック方法には特に気を配る必要があります。

このように、クロスバイクには利点も多い一方で、使用環境や目的によっては不便さや注意点もあるため、購入前にしっかりと検討することが重要です。

自転車にギアが無いメリットは?

ギアが無いシングルスピードの自転車には、変速機付きモデルにはない明確なメリットがあります。特にシンプルさや軽量さを重視する人にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。

最大の利点は、構造が単純なため、メンテナンスが圧倒的に楽になることです。ギアやディレイラーがないため、ワイヤーの調整やスプロケットの交換といった作業が不要になり、初心者でも扱いやすくなります。チェーンの掃除も簡単で、道具がほとんどいらないのも大きな魅力です。

また、ギアが無いことで車体が軽くなるという恩恵もあります。一般的に1〜2kgの軽量化が可能で、発進や坂道での加速感が違ってきます。特に信号の多い市街地では、ギア操作をする手間がないため、スムーズに走行を再開できるという利点があります。

さらに、操作ミスによるトラブルが起きにくいのもポイントです。変速に不慣れな方や、機械操作に自信のない方にとっては、余計なトラブルの心配が少なく、安全に乗れるという安心感があります。

ただし、登り坂が多い地域や長距離を走る人には向かない場合があります。変速ができないため、脚力が必要になり、疲労が溜まりやすくなるからです。また、スピードを自在にコントロールしたい方にとっては、やや物足りなさを感じることもあるでしょう。

このような特徴を理解したうえで、シンプルで軽快な移動手段を求めているなら、ギアの無い自転車は非常に有効な選択肢になります。

クロスバイクはなぜ速いのですか?

クロスバイクが他の自転車に比べて速いのは、軽量なフレーム設計と効率の良い動力伝達構造にあります。見た目はシンプルでも、スピードを出すための工夫がいくつも詰まっています。

第一に、フレーム素材に注目すると、アルミやカーボンなどの軽くて剛性の高い素材が使われており、ペダルを踏んだ力が無駄なく前に進む推進力に変わります。この剛性の高さが、加速力の良さと直結します。また、フレームの形状自体も風の抵抗を抑えるよう設計されており、空気力学的な工夫も施されています。

次に、タイヤの構造もスピードに大きく関係します。クロスバイクのタイヤは、ママチャリより細く、ロードバイクよりやや太い絶妙な幅で設計されており、転がり抵抗を抑えつつも安定性を保っています。このバランスによって、舗装された道路で滑らかにスピードを維持することが可能です。

さらに、変速機の搭載もスピード向上に寄与しています。21段以上の多段変速により、状況に応じて常に効率的なペダルの回転数(ケイデンス)を保てるため、平坦路でも坂道でも安定した速度を出しやすくなります。

このような設計思想とパーツ構成によって、クロスバイクは見た目以上に速く、初心者でも快適なスピード感を楽しめる自転車として多くの人に選ばれています。

クロスバイクは何年くらい使えますか?

クロスバイクの使用可能年数は、一般的に5年から10年程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、実際の寿命は使用頻度やメンテナンスの有無によって大きく変わります。

日常の通勤や週末のレジャーなど、年間1,500km前後の走行であれば、しっかりと整備を行えば10年以上使えるケースもあります。反対に、雨ざらしの保管やチェーンの潤滑を怠るような使用状況では、数年でパーツが劣化し、トラブルが増えてしまうこともあります。

特に注意すべきなのが、フレームやホイールなどの構造部品のチェックです。例えばアルミフレームは軽くて丈夫ですが、長期間使用すると金属疲労が進行するため、定期的な点検が欠かせません。パーツ交換をしながら乗ることで、クロスバイク全体の寿命を延ばすことができます。

また、税法上の「耐用年数」が2年とされているのは、あくまで減価償却のための数値であり、実際に壊れるまでの期間とは異なります。多くのユーザーは、定期的なタイヤ交換やチェーンの清掃を行いながら、10年近く使用しているケースが多く見られます。

このように、寿命を左右するのは時間ではなく、日々の扱い方やメンテナンスの積み重ねです。長く愛用するためにも、日常的な点検とこまめな手入れを習慣にしましょう。

高価でも交換できるギアの価値

クロスバイクにおいて、ギアが交換可能であることは大きな利点の一つです。ギアの性能や状態は、走行の快適さや安全性に直結するため、必要に応じて交換できる構造は重要な価値を持っています。

まず、ギアは使うほどに摩耗していく消耗部品です。とくにチェーンやスプロケットは走行距離に比例して磨耗が進み、変速性能が落ちたり、異音が発生することがあります。その際、パーツごとに交換できれば、クロスバイク全体を買い替える必要がなくなり、コストを大幅に抑えることができます。

また、自分の用途や走行スタイルに合わせてギア比をカスタマイズすることも可能です。例えば、坂道の多い地域では軽いギアに、スピードを重視したいなら重めのギアに変更するといった調整ができます。このような柔軟性があることで、クロスバイクの性能を最大限に引き出すことができます。

高価なパーツであっても、一度の投資で快適性と耐久性が向上するのであれば、結果的に満足度の高い買い物になる可能性が高いです。特に、信頼性の高いメーカーのコンポーネントは耐久性にも優れており、長期的な視点で見れば、コストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。

このように、ギアが交換できることは、パフォーマンス維持だけでなく、自分だけの最適な乗り味を実現する手段でもあります。クロスバイクを長く愛用するうえで、ギアの交換性は見逃せないポイントです。

クロスバイクギアやってはいけない操作を総括

今回のポイントを簡潔に振り返ってみましょう

- フロントとリアの最大ギア同士の組み合わせは避ける

- フロントとリアの最小ギア同士の使用もチェーンに負担がかかる

- チェーンの斜めがけは摩耗と外れやすさの原因になる

- ペダル停止中の変速操作は部品にダメージを与える

- ワイヤーの張り具合が不適切だと異音や変速不良が起こる

- チェーンの伸びや汚れがギアのガチャガチャ音を引き起こす

- ギア比は環境に合わせて軽すぎず重すぎず調整すべき

- 坂道では軽いギア、平地では中間~重めのギアを選ぶと効率的

- 変速は負荷がかかっていないタイミングで行うのが理想

- リアギア中心の変速に慣れるとトラブルが減る

- 禁止ギアを使った場合は早めに安全な組み合わせに戻す

- チェーンが外れたときは無理に引っ張らず慎重に対応する

- クロスバイクは高速巡航に適しているが坂道や長距離には注意

- メンテナンス次第で10年以上使えるが放置すれば寿命は短くなる

- ギアは消耗品であり交換できる構造が長持ちの鍵になる