クロスバイクブルホーンダサい論争の真相と評価の分かれ目

クロスバイクをブルホーンハンドルにカスタムする際、「ダサい」と感じられるのではないかと不安になる方は少なくありません。「クロスバイク ブルホーン ダサい」と検索してこの記事にたどり着いたあなたも、見た目や評価が気になっているのではないでしょうか。

ブルホーンは競技向けに発展したパーツであり、その独特な形状から「ブルホーン ダサい」といった意見も一定数存在します。特にSTIレバーを無理に組み合わせた場合、「ブルホーン STI ダサい」との批判が強まりやすくなります。また、ブレーキやケーブルの配置に関しても工夫が必要で、設計次第では「ブルホーン ブレーキ」の操作性が落ち、安全性に影響を及ぼす可能性もあります。

一方で、「ブルホーン化するとどんなメリットがありますか?」という問いに対しては、空気抵抗の軽減や長距離ライド時の疲労緩和など、具体的な利点が多数報告されています。とはいえ、カスタムには費用がかかり、「クロスバイク ブルホーン化 費用」は安くても2万円台から、高ければ7万円を超えるケースもあります。そのため、事前の目的設定と知識が不可欠です。

さらに、取り付け後に「ブルホーン 後悔」を感じるユーザーの多くは、互換性の不一致や見た目のアンバランスさに悩んでいるようです。類似した議論としては、「バーエンド ダサい」といった声もあり、パーツの選び方と組み合わせには慎重な判断が求められます。

このようなカスタムに挑戦するにあたり、「ドロップハンドルとブルホーンの違いは?」や「クロスバイクの寿命は何年くらいですか?」といった基礎知識を持っておくことも重要です。さらに、「クロスバイクの欠点は何ですか?」といった視点を押さえておくことで、長く快適に乗るための判断材料が整います。

本記事では、こうした疑問や悩みに対し、客観的な視点と具体的なデータをもとに「クロスバイク ブルホーン ダサい」の評価を整理し、納得できるカスタム選びをサポートします。

- ブルホーンがダサいとされる具体的な理由と視覚的要因

- 世代や性別によって評価が分かれる背景

- STIレバーとの相性による見た目と操作性の問題

- カスタムによるメリットと後悔しないための判断基準

クロスバイクブルホーンダサいは本当か?評価の分かれ目

ブルホーンダサいとされる理由を整理する

ブルホーンハンドルが「ダサい」と言われるのは、見た目のバランスの悪さと用途のミスマッチが主な要因です。特にクロスバイクに装着した際、「無理にスポーツ仕様にしているように見える」という声が多く見受けられます。

この印象の背景には、ブルホーンの発祥が競技用という文脈があります。空気抵抗を抑えるための設計であるにもかかわらず、日常用途のクロスバイクに付けることで、本来の目的と見た目がかけ離れてしまうのです。また、ハンドルの前方への突き出しが「不自然」「攻撃的」などと受け取られることも、ネガティブな評価につながります。

さらに、ブレーキやシフターの位置が変更されることで操作系の見た目が複雑になり、仕上がりに統一感がなくなる傾向があります。ワイヤー配線が乱れていたり、パーツの組み合わせが雑だったりすると、見た目の洗練度は大きく下がってしまいます。

このように、視覚的な違和感と用途不一致が合わさることで、「ダサい」という印象が生まれやすくなっているといえるでしょう。

世代・性別で異なるデザイン評価

ブルホーンハンドルに対する評価は、年齢や性別によって大きく分かれる傾向があります。一般的には中高年男性からは否定的な意見が多く、若年層や女性からは比較的好意的に受け取られる場合もあります。

特に40代以上の男性は、自転車に対して機能美や正統性を重視する傾向が強く、「競技用でない車体にブルホーンは不適切」と感じやすいようです。クロスバイク本来の設計意図から外れる改造に対して、伝統や性能面から違和感を覚える層とも言えます。

一方で、20代のユーザーや女性層では、見た目の個性や独自性を評価する声が増えています。特に都市部では「スタイリッシュで他人とかぶらない」という理由から、ブルホーン化をファッションの一部として受け入れる傾向が見られます。

つまり、どの層の価値観に基づくかによって、まったく逆の評価がされるという特徴があります。この価値観の違いが、「ダサい」という意見の多様さにつながっているのです。

STIとの組み合わせでダサさが増す理由

STIレバー(変速とブレーキを一体化したレバー)をブルホーンハンドルに取り付けると、「ダサい」と感じる要因が強くなります。その理由は、レバーの形状とハンドルの構造が本来合っていないためです。

STIレバーは、カーブしたドロップハンドル専用に設計されています。曲線に沿うように取り付けることで、手の動きに自然にフィットするよう作られているのです。しかし、ブルホーンハンドルは直線的なデザインのため、STIレバーを取り付けると突き出したような不格好な見た目になりがちです。

また、ケーブルの取り回しにも無理が生じやすく、角度の急な曲がりによって配線が乱れたり、外観にまとまりがなくなったりします。こうした見た目の乱れが「未完成な改造」「やっつけ仕事」のような印象を与え、「かっこ悪い」と受け取られる原因になります。

さらに、操作性の低下も見た目と機能性の両方に悪影響を与えます。STIレバーを無理に配置すると、シフトやブレーキの効きが悪くなることがあり、見た目と使用感の両面でマイナス評価となります。

このように、設計上の不一致と操作性の問題が重なることで、STIとブルホーンの組み合わせは「ダサい」とされやすくなるのです。

クロスバイクダサいという誤解と実態

クロスバイクが「ダサい」と言われる背景には、いくつかの誤解や文化的な価値観の影響が強く関わっています。このネガティブな印象は、実際の性能や用途に基づくものではなく、むしろ見た目やブランドイメージ、そして乗る人のライフスタイルとの関連性から発生しています。

クロスバイクはもともと、ロードバイクとマウンテンバイクの中間的な存在として登場しました。フラットバーによる操作性と、比較的細いタイヤによるスピード感を兼ね備えた構造は、通勤や街乗りに最適です。それにもかかわらず「中途半端」というレッテルを貼られるのは、どちらか一方に明確に属さないという特徴が、専門志向の強い層から誤解されやすいためです。

また、普及率が高く手頃な価格帯のモデルも多いため、「初心者向け」「量産型」「ありふれている」といった印象を持たれやすいことも否定的な見方を助長します。例えば、ロードバイクユーザーの中には「クロスバイクはスポーツバイクとしては物足りない」という意見を持つ人も少なくありません。しかし、こうした意見はあくまでパフォーマンスの高さを競う観点からの評価であり、街乗りや実用性を重視する視点とは一致しません。

加えて、クロスバイクはファッション性に乏しいとされることもあります。これは、リアキャリアや前かごといった実用パーツを付けた状態が「重たく見える」「野暮ったい」と感じられるためです。ただし、最近ではデザインにこだわったモデルも増えており、シンプルで洗練されたスタイルを好む層からの支持も拡大しています。

つまり、「クロスバイクがダサい」という評価は、用途に応じた価値の違いや誤った比較対象に起因するものであって、本質的な問題ではありません。使い方と目的を明確にすることで、この誤解は簡単に解消されると言えるでしょう。

バーエンドダサい論争との共通点と違い

クロスバイクに取り付けるパーツとして代表的なものの一つに「バーエンド」があります。このバーエンドもまた、ブルホーンと同様に「ダサい」とされることがあるカスタムパーツの一つです。両者には共通する評価の傾向が見られますが、注目すべき違いも存在します。

まず、バーエンドが否定的に捉えられる理由としては、ハンドルの外側に突起状のパーツが増えることで、見た目が複雑化し、ごちゃごちゃした印象を与える点が挙げられます。シンプルさが好まれる現代のデザイン潮流において、視覚的な要素が多すぎると「センスがない」と見なされやすくなるのです。特にフレームや他のパーツとカラーが合っていない場合、全体のバランスが崩れたように見えてしまいます。

ブルホーンと共通しているのは、どちらも「機能性を重視したパーツ」でありながら、装着方法や完成度によっては「未完成な印象」や「機能を誤用しているような印象」を与えてしまう点です。また、見た目だけでなく、操作性や安全性の面でも慎重な設計が求められるため、取り付けに関する知識不足が結果的に「ダサい仕上がり」につながるという共通点があります。

一方で、バーエンドとブルホーンには明確な違いもあります。バーエンドはもともとマウンテンバイクやツーリングバイク向けに発展したもので、クロスバイクにも比較的自然に馴染みやすい形状です。対してブルホーンは、空気抵抗の軽減を目的にトラック競技で使用されるなど、より特殊な使用環境を前提としたデザインです。このため、バーエンドの方が「実用重視」「取り回しの補助」といった機能性が伝わりやすく、評価が分かれにくい傾向にあります。

また、ダサいとされる文脈にも微妙な差があります。ブルホーンの場合、「見た目だけを真似ていて性能が伴っていない」といった批判が多いのに対し、バーエンドでは「装着する意味がわからない」「使いどころが不明確」といった評価が目立ちます。つまり、前者は”意図の不一致”、後者は”存在の曖昧さ”に対する違和感が根底にあるのです。

このように、バーエンドとブルホーンのどちらも批判の対象になることがありますが、それぞれが持つ役割と背景を理解することで、デザイン面でも実用面でも適切に評価することができるようになります。大切なのは、単なる見た目の印象だけで判断せず、自転車全体との調和や使用目的を明確にする視点です。

クロスバイクブルホーンダサい論争の最終判断

ブルホーン化するとどんなメリットがありますか?

クロスバイクをブルホーンハンドルにカスタマイズすることで、見た目の変化だけでなく走行性能や姿勢の自由度が向上します。この改造は、日常の通勤や週末のロングライドなど、幅広い利用シーンで効果を発揮します。

まず大きな利点として、複数の握り方が可能になる点が挙げられます。フラットバーでは握る位置が限られていますが、ブルホーンであれば前方の突き出した部分や根元付近など、手の位置を変えて乗ることができます。このことにより、長距離走行時に手首や肩への負担を分散でき、疲労を軽減する効果が期待できます。

次に、空気抵抗の低減が見込めます。前傾姿勢が自然に取りやすくなることで、風の抵抗を減らし、巡航速度を高めることが可能になります。都市部でのストップ・アンド・ゴーが多い環境でも、加速の効率が上がり、移動時間の短縮にもつながります。

また、見た目のスタイリッシュさもブルホーン化の魅力です。特にマットブラックやクロモリフレームとの相性が良く、シンプルで洗練された印象を演出できます。自転車を「乗り物」としてだけでなく「ファッションアイテム」として捉える人にとって、この視覚的メリットは大きなポイントになります。

このように、ブルホーン化は操作性・快適性・デザイン性の3つの側面でメリットがあり、クロスバイクの個性を高める有力な選択肢といえます。

ブルホーン後悔を招く3つの共通原因

クロスバイクをブルホーン化した後、「やらなければよかった」と感じる人も少なからず存在します。その主な原因は、事前準備や目的の不明確さにあるケースが大半です。ここでは特に多い3つの原因を紹介します。

まず1つ目は、パーツの互換性を十分に確認しないまま購入・装着してしまうことです。例えば、ハンドル径とステムのサイズが合わなかったり、ブレーキレバーが適切な位置に取り付けられなかったりすることで、見た目や操作性に不満が生じる場合があります。とくにSTIレバーを使用する場合、ケーブルの取り回しや手の届きやすさを考慮しないと、使い勝手が著しく低下します。

2つ目は、姿勢の変化による体の負担です。ブルホーン化によって前傾姿勢が強まるため、肩・首・腰に違和感を覚える人がいます。フィッティングの知識がないままハンドル位置を決めてしまうと、長時間のライドが苦痛になりやすくなります。実際に、使用開始後数週間で元に戻すケースもあります。

3つ目は、見た目の違和感です。想像していたよりもハンドルが主張しすぎたり、他のパーツとのバランスが取れず「かっこ悪くなった」と感じることがあります。特にカラートーンやパイプ形状との相性が悪いと、全体のデザインが崩れたように見えることもあります。

これらの共通原因を避けるには、カスタムの目的を明確にし、事前に専門店で相談や仮組みを行うことが有効です。見た目だけで判断せず、使いやすさや体への影響まで含めて計画を立てることが、後悔を防ぐ鍵になります。

クロスバイクブルホーン化費用とコスパ評価

クロスバイクをブルホーンハンドルにカスタムする場合、かかる費用とそれに見合う価値をしっかりと見極めることが大切です。パーツ代と工賃を含めた費用は25,000円〜70,000円程度と幅があり、選ぶ部品や施工方法によって大きく変動します。

基本的なパーツ構成としては、ブルホーンハンドル本体、ブレーキレバー、バーテープ、ケーブル類、必要に応じてステムアダプターなどが挙げられます。加えて、STIレバーを取り入れる場合は部品代が2〜4万円近くになることもあり、予算が一気に膨らむ要因となります。

また、工具を持っていない人がDIYで作業する場合、トルクレンチやハンドルカッターといった専用道具の購入が必要となり、これだけで1万円以上の出費になることもあります。プロショップに依頼すれば工具費は不要ですが、交換工賃や調整費が加算され、最終的に6〜7万円に達することもあります。

一方、ブルホーン化によって得られるメリットを金額換算した試算もあります。疲労軽減や速度向上による時間効率を考慮すると、年3,000km走行するユーザーであれば3年間で9万円以上の価値があるという分析も出ています。これは、週に50km以上走る中〜上級者にとっては、投資として十分にリターンが見込めるということを示しています。

ただし、通勤距離が短い人や週末だけ軽く乗る人にとっては、改造費用を回収するまでにかなりの時間がかかる点に注意が必要です。走行頻度や目的に応じて、無理なく効果を実感できる予算設定を行うことが、コストパフォーマンスの高いカスタムにつながります。

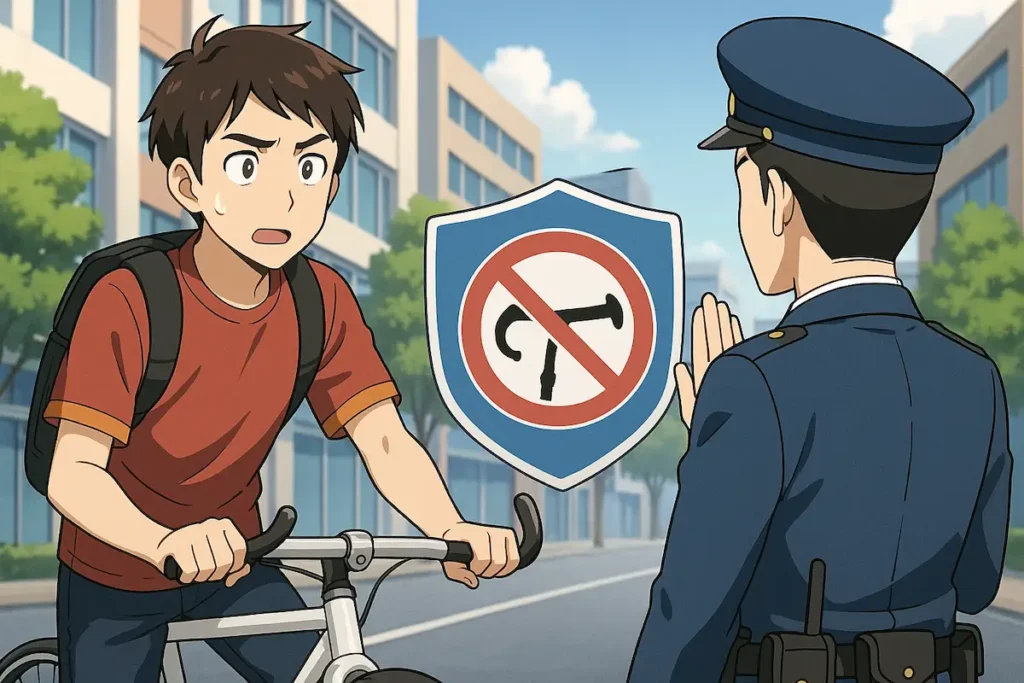

ブルホーン禁止理由と法的リスクの実態

ブルホーンハンドルが一部で禁止される背景には、安全性と法的規制の両面が密接に関わっています。単に「形が尖っているから」という単純な理由ではなく、運転者・歩行者の双方にとってリスクとなる構造的要素が問題視されているのです。

まず、道路交通法施行規則では「歩行者に危害を及ぼすおそれのある突出部の装着」が禁止されています。ブルホーンの先端が尖っていたり、鋭角で加工されていた場合、この規定に抵触する可能性があります。特に事故時に相手への直接的な接触が起きた際、突起が身体に刺さる危険性があるとされ、自治体によっては装着禁止となるケースも報告されています。

また、公道での使用とは別に、競技大会やイベントにおいてもブルホーンは制限されがちです。理由の一つは、ブレーキ操作の遅れによる事故のリスクです。ハンドルが前方に突き出しているため、通常のドロップやフラットバーよりもブレーキレバーが遠くなり、瞬時の制動が難しくなる場面が多くなります。これにより、特に集団走行中に接触事故を誘発しやすいと判断されています。

さらに、JIS規格においても近年の改定で「突出部の耐衝撃性」が重視されるようになり、多くの既製品が基準に適合しなくなっています。メーカー側もこれに対応し、ブルホーン対応モデルの生産を縮小または中止する動きが進んでいます。

ブルホーンハンドルを合法的に使用するには、先端に丸みを持たせる加工を施すことや、自治体のルールに従った仕様に調整する必要があります。個人の判断だけで装着すると、法令違反となる可能性があるため、事前に自転車店や地域の交通課に確認を取ることが推奨されます。

ブルホーンブレーキの設計と安全性の課題

ブルホーンハンドルにブレーキシステムを組み込む際は、通常のハンドルとは異なる設計上の課題に直面します。見た目にこだわっても、ブレーキ性能が適切でなければ安全性に大きく影響するため、慎重な構成が必要です。

まず最初の課題は、レバーの取り付け位置です。ブルホーンハンドルの先端に取り付けるTTレバー(タイムトライアル用ブレーキレバー)は、空力を優先した設計のため、通常のVブレーキやキャリパーブレーキとレバー比が合わないことがあります。制動力が不足すると、特に下り坂や緊急停止時に重大な事故につながる可能性が高まります。

また、ワイヤーの取り回しも技術的なハードルとなります。ブルホーンの内側にワイヤーを通すことで見た目はスッキリしますが、内部で急な角度に曲げる必要があるため、摩擦が増加し制動力が減少するリスクがあります。摩擦抵抗の低いケーブルや、ルーティングに適したパーツを使用しなければ、本来の性能を発揮できません。

油圧ディスクブレーキを使う場合でも注意が必要です。メーカーごとに油圧圧力やホースの接続規格が異なるため、レバーとキャリパーを別メーカーで組み合わせた際に液漏れや圧力不均衡が起きることがあります。特にDIYでの取り付け時には、専用工具が必要なうえ、トルク設定やエア抜き作業を誤ると安全性が大きく損なわれます。

このように、ブルホーンのブレーキ構成は外観のカスタムだけでは済まされない技術的課題が多く、知識のないまま導入すると、事故や法令違反のリスクを高めてしまいます。設計段階から安全基準に適合するかどうかを見極め、必要であれば専門ショップに相談することが賢明です。

クロスバイクの寿命は何年くらいですか?

クロスバイクの寿命は、使用頻度やメンテナンス状況によって大きく変わりますが、一般的にはフレームの寿命が7〜10年、消耗品を含めた総合的な寿命は5〜8年が目安とされています。これはあくまで平均値であり、適切な管理がされていれば10年以上使えるケースも珍しくありません。

フレーム素材によっても寿命は異なります。たとえば、アルミフレームは軽量で錆に強い一方、振動に弱く、金属疲労が進みやすいため10年を超えるとクラックの発生が懸念されます。一方、クロモリ(鉄)製は重さがあるものの耐久性に優れ、メンテナンスを怠らなければ15年近く使用できることもあります。

ただし、実際に寿命を左右するのはフレームそのものよりも、消耗パーツの劣化です。以下の部品は、定期的な交換が必要です。

- タイヤ:走行距離3,000〜5,000kmで摩耗

- チェーン:2,000〜3,000kmで伸びやすくなる

- ブレーキシュー:4,000〜6,000kmで効果が落ちる

- ワイヤー類:1〜2年で交換が理想

また、屋外保管をしている場合、雨や紫外線によるダメージでゴム・プラスチック部品の劣化が早まり、全体の寿命が大きく縮まります。錆や腐食の発生もフレーム剛性を損ねる原因になるため、屋内保管やカバーの使用が推奨されます。

定期的な点検と部品交換を行い、異音や操作感の変化を見逃さなければ、クロスバイクは長く安全に乗り続けることが可能です。特にカスタムやパーツ交換を施した車体は、愛着を持ってメンテナンスすることで、寿命以上の価値を感じられる乗り物となるでしょう。

ドロップハンドルとブルホーンの違いは?

ドロップハンドルとブルホーンハンドルは、形状だけでなく設計思想や用途においても大きく異なる特徴を持ちます。見た目が似ているように感じられることもありますが、それぞれが想定しているライディングスタイルや機能性は明確に分かれています。

まず形状面の違いから見てみましょう。ドロップハンドルは、ハンドルが前方に伸びてから下に曲がるS字型の構造を持ち、複数の握りポジションが可能です。代表的には、上ハン・ブラケット・下ハンと3種類の持ち方があり、状況に応じて姿勢を変えやすいのが特長です。一方でブルホーンハンドルは、直線的に前に突き出した形状で、まるで牛の角のような見た目をしています。握れるポジションは少ないものの、前傾姿勢を維持しやすいため、空気抵抗の軽減に向いています。

次に使用目的の違いですが、ドロップハンドルは長距離や本格的なロードバイク競技に最適化されており、変速・ブレーキ操作のしやすさや快適性が重視されています。これに対して、ブルホーンは主に都市部での機敏な走行や短距離でのスピード維持を目的とした設計がされています。例えば、トラック競技やタイムトライアルで使用されることが多く、加速時やスプリントでのパワー伝達効率に優れる点が評価されています。

また、操作性の面でも違いがあります。ドロップハンドルはハンドルの可動域が広く、細かな方向転換やダンシング(立ちこぎ)時のバランス取りがしやすくなっています。対してブルホーンはハンドル振り角が小さくなる傾向があり、狭い場所や急な旋回にはやや不向きです。都市部の通勤用途などで軽快さを求める場合には便利ですが、山道や複雑なコーナリングには向いていません。

さらに、装着できるブレーキ・シフターの種類にも差があります。ドロップハンドルではSTIレバー(変速とブレーキが一体となったレバー)が標準的に使われるのに対し、ブルホーンではTTレバーやオポジットレバーが主流で、取り付け方によっては操作性が低下することもあります。

このように、ドロップハンドルとブルホーンハンドルは一見似ているようで、それぞれに異なる強みと制限があります。使用する環境、目的、ライディングスタイルに応じて、適切なハンドルを選択することが重要です。どちらが優れているかではなく、「何を重視するか」で判断することが、自転車選びの満足度を大きく左右するポイントになります。

クロスバイクの欠点は何ですか?

クロスバイクはロードバイクとマウンテンバイクの中間的な存在として、汎用性の高さが魅力ですが、特定の使用環境や目的によっては明確な欠点も浮き彫りになります。万能に見えるその構造が、かえって「中途半端」と評される原因にもなっています。

まず最も指摘されやすいのが、前傾姿勢の浅さによる身体への負担です。クロスバイクはフラットハンドルを採用しているため、前傾角度がロードバイクに比べて浅く、背中や腰に一定のストレスがかかります。特に長距離走行時には、上半身が起きた姿勢になることで風の抵抗を受けやすく、疲労の蓄積が早くなる傾向があります。これにより、スポーツ用途として使い続けるには体力的な負担が大きくなる可能性があります。

また、車体重量と空力性能のバランスにも課題があります。多くのクロスバイクはアルミ製の太めのフレームと比較的太いタイヤ(28c〜35c)を装着しているため、見た目や安定性の面では安心感がありますが、そのぶん空気抵抗が大きくなり、スピードの面ではロードバイクに劣ります。加えて、11kgを超える車体重量はヒルクライムや加速性能にマイナスの影響を与えることが多く、スポーツ志向のユーザーには物足りなさを感じさせます。

実用面でも、意外な不便さを抱えることがあります。例えば、通勤・通学向けに使いたい場合、泥除けやキャリア、スタンドなどを後付けすることが前提となるモデルが多く、これらのパーツが簡単には取り付けられない設計になっていることもあります。特にチェーンケースがないモデルでは、ズボンの裾が巻き込まれるリスクがあり、通勤時の服装に注意が必要になります。

さらに、パーツのメンテナンス頻度とコストも無視できません。クロスバイクはシティサイクルよりも高性能なぶん、チェーンやブレーキシューなどの消耗も早くなり、部品交換や調整の手間が増える傾向があります。一般的な街乗りユーザーにとっては、このメンテナンスコストが心理的・金銭的なハードルとなる場合があります。

最後に、防犯面での不安も欠点の一つです。スポーティな見た目と高価なパーツ構成は盗難のターゲットになりやすく、屋外保管では注意が必要です。特に都市部では盗難件数も多いため、頑丈なロックやGPS追跡装置の導入が推奨されます。

このように、クロスバイクには軽快さや多用途性という長所がある一方で、身体への負担、スピード性能、実用性、メンテナンス、盗難リスクといった複数の側面で注意すべき点が存在します。用途や走行距離、保管環境をよく見極めた上で、自分に合ったバイクかどうかを冷静に判断することが求められます。

クロスバイクブルホーンダサい論争の要点を総括

今回のポイントを簡潔に振り返ってみましょう

- ブルホーンは競技向け形状のため用途と見た目がずれる

- クロスバイクに装着すると不自然で主張が強すぎる印象になる

- STIレバーとの組み合わせは外観と機能の両面で不一致が目立つ

- ワイヤー処理が雑だと未完成な印象を与えやすい

- 中高年男性層は正統性を重視しブルホーン化に否定的

- 若年層や女性は個性や見た目の新鮮さを重視する傾向がある

- 見た目と性能のバランスが取れていないと「やっつけ改造」に見える

- クロスバイク自体も「中途半端」と見られがちで誤解されやすい

- バーエンドも同様に見た目のまとまりを欠くとダサく見える

- ブルホーン化は複数の握り方ができ、疲労軽減に役立つ

- 空気抵抗が減り、都市部での移動効率が上がる

- カスタム費用は工賃込みで最大7万円近くになる場合もある

- 使用頻度によってはコスパが合わず後悔の原因になる

- 法規制上は突起部の安全性や整備状態に注意が必要

- 安全なブレーキ設計にはレバー比や配線経路の調整が不可欠