クロスバイク適正身長ギリギリでも失敗しない選び方完全ガイド

クロスバイクを選ぶ際、「適正身長ギリギリ」で迷ってしまう方は少なくありません。適正身長より大きいサイズを選んでしまうと、思わぬ乗りづらさや安全面でのリスクが発生します。一方で、大きめサイズには直進安定性向上などのメリットも存在します。しかし実際に大きいサイズを買ってしまった場合、後悔しないための対策も重要です。

特に身長150cm・160cmといった小柄な体格の方は、クロスバイクの適正身長は?という基本的な知識をしっかり押さえておく必要があります。小さいフレームを選んだ結果、「クロスバイク小さかった」と後悔するケースも珍しくありません。また、見た目にも気を使いたい方にとっては、クロスバイク小さいダサい問題も気になるポイントでしょう。

さらに、170cmの身長に合うフレームサイズは?といった疑問を持つ方も、適応範囲内での正しい選択をすることが快適なライドにつながります。本記事では、クロスバイク適正身長ギリギリの状況でどのように最適なサイズを選べばよいかを、基礎から応用まで詳しく解説していきます。

- クロスバイク適正身長ギリギリの場合のサイズ選びの考え方を理解できる

- 適正身長より大きいサイズを選んだ際のリスクと対処法を理解できる

- 小さめフレームや大きめフレームそれぞれのメリットとデメリットを把握できる

- 身長別に最適なクロスバイクサイズの基準と注意点を学べる

クロスバイク適正身長ギリギリの基礎知識と注意点

クロスバイクの適正身長は?基本解説

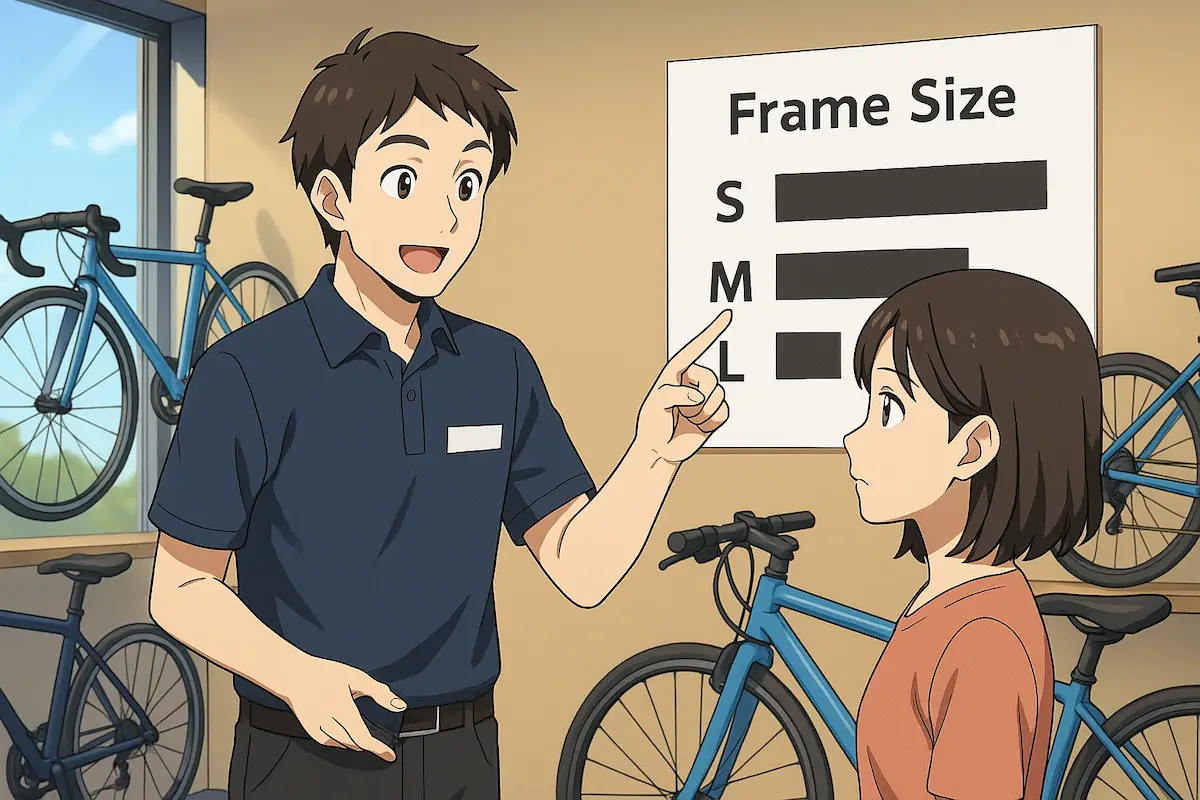

クロスバイクの適正身長とは、各フレームサイズに安全かつ快適に乗れる身長範囲のことを指します。メーカーごとに細かい基準は異なりますが、一般的にはシートチューブの長さやトップチューブの高さをもとに設定されています。

適正身長が設定されている理由は、正しい乗車姿勢と操作性を確保するためです。身長と自転車サイズのバランスが悪いと、サドルやハンドルに無理な負担がかかり、走行中の疲労や事故リスクが高まります。

例えば、GIANTのクロスバイク「ESCAPE R3」では、Sサイズ(465mm)が身長160cm〜175cm向けとされています。この範囲内であれば、無理なくサドル高を調整でき、地面への足つき性も適切に確保できます。

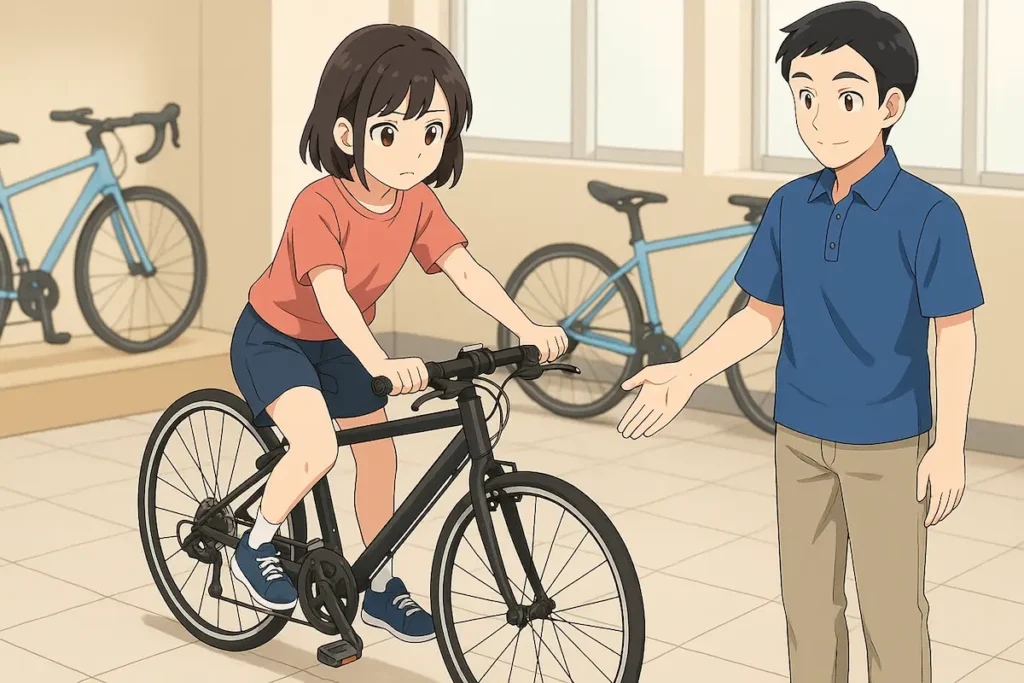

ただし、適正身長の範囲に入っているからといって、全ての人に完全にフィットするとは限りません。手足の長さや体幹バランスも影響するため、できれば実際にまたがってスタンドオーバーハイト(股下とトップチューブの余裕)を確認することが大切です。

クロスバイク選びでは、まずこの適正身長という基準を理解し、自分の体格に合ったサイズ選びを意識しましょう。

適正身長ギリギリでのサイズ選びの鉄則

クロスバイクを選ぶ際に適正身長ギリギリに位置する場合、基本的な鉄則は「小さめサイズを選ぶ」ことです。これは安全性と乗りやすさを優先するための考え方です。

サイズが大きめになると、トップチューブをまたいだときに地面との足つきが悪くなり、緊急停止時にバランスを崩しやすくなります。また、ハンドルまでの距離が遠くなるため、腕や肩への負担も大きくなります。

例えば、身長170cmの人がGIANT ESCAPE R3のXS(430mm)とS(465mm)両方に適応する場合、小さめのSサイズを選ぶことで、足つきの安定性と操作性のバランスが取りやすくなります。

いくら適応範囲内であっても、ギリギリ上限のサイズを選ぶと、体力や柔軟性に自信がない人には長距離走行が負担になりやすい傾向があります。このように考えると、ギリギリの場合ほど慎重にサイズ選びをする必要があるでしょう。

最終的には試乗をして、スタンドオーバーハイトと乗車姿勢を自分の体にフィットさせられるかを確認することが失敗しない選び方となります。

適正身長より大きいサイズを選ぶリスク

適正身長より大きいクロスバイクを選んでしまった場合、複数のリスクが発生します。特にスタンドオーバーハイト不足やハンドルリーチ過多といった問題は、安全性に直結するため注意が必要です。

まず、トップチューブと股下の間に十分な余裕がないと、信号待ちや緊急時に素早く足をつけず、転倒リスクが大幅に高まります。さらに、ハンドルまでの距離が伸びることで、上半身の前傾が強くなり、肩や腰への負担が増大します。

例えば、適正身長上限185cmまでのフレームを190cmのライダーが使うと、ハンドル操作に遅れが生じ、瞬時のブレーキングや回避行動が難しくなることが報告されています。

これに対して、ステム交換やサドル前後調整などでリーチ距離を短くする対策もありますが、根本的なフレーム設計は変えられないため、完璧なフィット感を得るのは難しいです。さらに調整によってハンドリングが不安定になる副作用も考えられます。

適正身長より大きいサイズは、成長期の青少年や特殊な事情を除き、原則として避けるべき選択です。やむを得ず選ぶ場合は、専門店でのフィッティングを必ず受け、リスクを最小限に抑える努力が必要になります。

クロスバイク大きいサイズを買ってしまった時の対処法

クロスバイクのフレームサイズが大きすぎる場合、乗り心地や安全性に問題が生じる可能性があるため、早急な対処が求められます。しかし、焦って乗り換えを決断する前に、いくつかの実践的な調整方法を試す価値があります。

最初に行うべきは、パーツ交換によるリーチ距離の短縮です。具体的には、ステム(ハンドルとフレームをつなぐ部品)を短いものに交換する方法があります。標準で100mmほどのステムが付いている場合、それを70mm前後に変更することで、ハンドルまでの距離を約3cm縮めることが可能です。この小さな変化でも、ハンドル操作が格段に楽になることがあります。

次に有効なのが、サドル位置の見直しです。サドルを前方に5mm程度移動することで、ペダリング時の姿勢を若干コンパクトにまとめることができます。ただし、サドルの前後位置を極端に変えるとペダリング効率が落ちるため、動かしすぎないよう注意が必要です。

また、ハンドルバーの種類を見直すのも一つの手段です。ライズバーと呼ばれる上向きに反ったハンドルに交換すれば、ハンドルの高さを上げつつ、リーチ距離を縮める効果が得られます。これにより、無理な前傾姿勢を強いられることが減り、長時間のライドでも疲れにくくなります。

こうした調整を行ったにもかかわらず、「どうしても違和感が消えない」「安全に不安がある」と感じる場合には、思い切ってフレームごと乗り換える判断も重要です。中古市場での売却や、専門店での下取り制度を活用すれば、経済的負担を軽減しながら次の一台を手に入れることができます。

このように、大きすぎるクロスバイクでもある程度の調整は可能ですが、根本的なフレーム設計の違いは完全には埋められません。パーツ交換による一時的な対応と、本当に自分に合ったバイクへの乗り換え、どちらが自分にとって最善なのかを冷静に判断することが求められます。

クロスバイク大きめメリットと活かし方

クロスバイクを適正身長よりやや大きめのサイズで選ぶことには、リスクだけでなく特有のメリットも存在します。特に適応範囲内で1サイズ上を選ぶ場合、走行性能や乗り心地にプラスの影響をもたらすことがあるため、状況に応じた判断が重要です。

大きめフレーム最大のメリットは、直進安定性の向上にあります。ホイールベース(前輪と後輪の間の長さ)が伸びることで、走行中のふらつきが減り、高速巡航時や下り坂での安定感が増します。特に時速25km以上での走行が多い場合や、ロングライドを楽しみたい人にとっては、大きめフレームの恩恵を実感しやすいでしょう。

さらに、大きめのフレームはポジション調整の幅が広がる点でも魅力的です。サドル高やステム交換による微調整がしやすく、膝関節の屈曲角度やハンドルまでのリーチ距離を、自分好みに最適化できる柔軟性があります。たとえば、ショートステムと組み合わせることで、上半身の前傾角度を細かくコントロールし、疲労しにくいポジションを作ることも可能です。

一方で、大きめフレームには注意点も存在します。足つき性が悪くなりやすいため、信号待ちやストップ&ゴーが多い街中走行では、やや扱いづらさを感じることがあります。また、ハンドリングが鈍くなる傾向があるため、急なカーブや狭い道での取り回しには慣れが必要です。

このため、大きめサイズを活かすには、自分のライディングスタイルを明確にすることが重要です。スピード重視で長距離を走る人には向いていますが、頻繁にストップする街乗りメインの用途なら慎重な検討が求められます。

最後に、大きめサイズの選択は必ず試乗を通して確認することをおすすめします。理論上は問題がなくても、体格や感覚によってはフィットしない場合もあるためです。これらのポイントを押さえることで、大きめクロスバイクのメリットを最大限に活かすことができるでしょう。

クロスバイク適正身長ギリギリで失敗しない選び方

身長150cm160cmのクロスバイク選びポイント

身長150cmから160cmのライダーがクロスバイクを選ぶ際には、通常よりも慎重なサイズ選びが求められます。この身長帯は標準的なクロスバイク設計の中でも特に「小柄向け専用モデル」が必要とされる領域です。

まず、最も重要なのはスタンドオーバーハイト(トップチューブと股下の間の余裕)の確認です。最低でも2cm以上のクリアランスがないと、信号待ちや緊急停止時にバランスを崩すリスクが高まります。例えば、GIANT ESCAPE R3のXXSサイズ(365mm)は、身長150cmのライダーでも安心してまたがれる設計になっています。

次に注目すべきはリーチ距離(サドル先端からハンドル中心までの長さ)です。体格に合わせた適切なリーチでなければ、上半身が不自然に前傾したり、腕が伸びきって操作が不安定になったりします。特に身長150cmの場合は、52〜54cmのリーチ範囲に収まることが推奨されます。

また、クランク長も忘れてはいけないポイントです。一般的に、身長150cmには155mm、160cmには165mmのクランク長が適正とされており、ペダリング効率や膝への負担を左右します。

最後に、選択肢が限られるからといって無理に大きいサイズを選ぶのは避けるべきです。可能であれば女性向けや小柄専用モデルを検討し、専門店でフィッティングを受けることで、快適で安全なライドを実現することができます。

クロスバイク小さかった時のリスクと調整策

クロスバイクのフレームサイズが小さすぎると、身体への負担や操作性の低下といった問題が発生します。これを放置すると、長時間の走行で深刻な障害につながる可能性があるため、適切な対策が求められます。

最も顕著なリスクは膝関節への負担増加です。サドルを最大に上げても膝屈曲角度が35度未満になると、太ももの筋肉に過剰な負荷がかかり、筋肉疲労や関節痛の原因になります。また、ハンドルまでのリーチが短すぎると、骨盤が前傾しすぎて腰への負担が増大し、慢性腰痛を招くこともあります。

こうした問題への調整策として、まずステムの延長が有効です。例えば、70mmステムを110mmに交換することで、リーチ距離を4cm拡張できます。これにより、前傾姿勢が自然になり、肩や腰への負担が緩和されます。

さらに、サドルを後方にスライドさせることでも乗車姿勢を改善できます。サドルレールの調整範囲内で5mm〜8mm程度後ろに移動させると、坐骨の位置が適正化され、ペダリング効率も向上します。

ただし、これらの調整にも限界があります。スタンドオーバーハイトが極端に不足している場合や、フレームジオメトリが体格に合っていない場合は、フレーム交換を検討することも現実的な選択肢です。

170cmの身長に合うフレームサイズは?

身長170cmのライダーにとって、クロスバイクのフレームサイズ選びは特に重要なテーマです。この身長では、複数のサイズが適合範囲に重なるため、用途や体格に応じた最適な判断が求められます。

一般的なメーカー基準では、GIANTのESCAPE R3ならSサイズ(465mm)、TREKならMサイズ(約54cm)が推奨されています。しかし、適応範囲内であってもトップチューブ長やリーチ距離に微妙な違いがあり、乗り心地に影響を与えます。

ここで注目すべきポイントは、股下長です。170cm身長の場合、理想的な股下長は76〜81cmとされ、この数値を基にスタンドオーバーハイトが適正かどうかを確認します。目安としては、トップチューブの高さが股下長より6cmほど低い設計が理想です。

また、リーチ距離にも注意が必要です。前腕長と手掌長を合わせた長さに3cmを加えた範囲、つまり58〜62cmが最適とされています。これを超えると、腕や肩への負担が増え、長距離走行時に疲労が蓄積しやすくなります。

もし用途が街乗り中心なら、小さめサイズを選んで取り回しの良さを重視するのも一つの手です。一方で、ロングライドや高速巡航を目的とする場合は、やや大きめのフレームを選び、直進安定性を重視する戦略も有効です。

このように、170cmという身長は「どちらでも選べる」微妙な位置にあるため、乗車スタイルと体格バランスをよく考え、できれば試乗して最終判断を下すことを強くおすすめします。

クロスバイク小さいダサい問題とデザイン

クロスバイクのフレームサイズが小さいと、「ダサい」と感じてしまう人も少なくありません。この印象は単に主観的なものではなく、フレーム設計上のバランスや見た目のプロポーションによるものが大きく関係しています。

一般的に、クロスバイクは身長180cm前後の成人男性を基準にデザインされることが多いため、XSサイズやXXSサイズではフレーム各部の比率が変わり、いわゆる「頭でっかち」なシルエットになりがちです。具体的には、トップチューブの長さに対してホイールベースが短縮されるため、見た目が詰まったように感じられるケースがよくあります。

また、サドルを高く伸ばす必要がある場合、シートポストが長く露出しすぎてしまい、全体のバランスが崩れることもあります。このようなビジュアルの違和感が、クロスバイクの小さいサイズが「ダサい」と言われる要因となっています。

しかし、工夫次第でデザインバランスを改善することは十分可能です。例えば、ステムを短くするだけでなく角度をプラス方向に調整し、ハンドルバーの高さを上げることで、全体の重心位置を視覚的に下げることができます。これにより、フレームの小ささを感じさせない自然なシルエットを作り出せます。

さらに、ハンドルバーを幅広タイプに変更するのも有効です。肩幅とハンドル幅のバランスが取れることで、上半身の見た目が引き締まり、全体としてスタイリッシュな印象になります。近年では360mm幅から420mm幅のコンパクトハンドルも普及しているため、選択肢は豊富です。

加えて、タイヤサイズをやや太めにする、あるいはリムハイトの高いホイールに換装することで、車体全体のボリューム感を演出するテクニックもあります。こうすれば、小さなフレームでも貧弱な印象を与えることなく、堂々とした見た目を手に入れることが可能です。

このように、クロスバイクが小さいからといって諦める必要はありません。デザイン対策を施すことで、自分らしいスタイルと快適な走行性能を両立することができるでしょう。

最後にクロスバイクサイズ選びで重要なまとめ

クロスバイクのサイズ選びは、単に適応身長表に当てはめるだけでは済まない繊細な作業です。スタンドオーバーハイト、リーチ距離、クランク長、さらには使用目的や体型の個別差を考慮しながら、総合的に判断する必要があります。

まず、最優先すべきは安全性です。スタンドオーバーハイトに余裕がないと、信号待ちや緊急停止時に大きなリスクが伴います。次に大切なのが、無理なく自然な姿勢で乗れることです。リーチ距離が合っていないと、長時間走行で腕や腰に過度な負担がかかり、疲労や故障の原因になります。

また、適正身長ギリギリの場合は小さめサイズを選び、足つき性と操作性を優先するのが鉄則です。適正範囲より大きいサイズを選ぶ場合には、リーチ調整やハンドル交換などによる微調整が不可欠ですが、それでもフィット感に限界があることを理解しておくべきです。

試乗できる環境にあるなら、必ず実際にまたがり、スタンドオーバーハイトとハンドルまでの距離感を確認しましょう。また、仮想フィッティングアプリや専門店での3Dフィッティングも積極的に活用すると、ミスマッチを防ぐことができます。

一方で、成長期にある若年層や、用途がロングライド中心である場合には、やや大きめサイズを許容するケースもあります。このときも無理な前傾姿勢や足つき不良がないか、慎重に見極めることが求められます。

最終的に、クロスバイクは自分の身体に最も自然にフィットしたサイズを選ぶことが、快適で安全なライドにつながります。単なる数値だけでなく、実際の感覚を重視し、自分だけのベストな一台を選びましょう。

クロスバイク適正身長ギリギリを総括

- クロスバイクの適正身長はフレームサイズごとに異なる

- 適正身長範囲内でも体格差によりフィット感は変わる

- 適正身長ギリギリの場合は小さめサイズを選ぶべき

- 大きめサイズは足つきと操作性に悪影響を与える

- サイズが合わないと乗車時の安全性が低下する

- クロスバイク大きいサイズ購入時はステム交換が有効

- サドル前後位置の調整でもリーチ短縮が可能

- ライズバー交換により前傾姿勢を緩和できる

- 大きめサイズには直進安定性向上というメリットがある

- 小柄な人はスタンドオーバーハイトを必ず確認する

- クロスバイク小さすぎると膝と腰に過剰な負担がかかる

- サイズ調整が難しい場合はフレーム交換も検討する

- 身長170cm前後は複数サイズが適応範囲に重なる

- 小さいフレームでも工夫次第でスタイリッシュに見せられる

- クロスバイク選びは試乗と実測で最適化する必要がある