クロスバイクの寿命は何年?交換目安と長持ちのコツ

クロスバイクの購入を考えたとき、または既にお持ちの方が「この自転車、あとどれくらい乗れるのだろう?」と疑問に思うのは自然なことです。

クロスバイクの寿命はどれくらいですか、という問いに対する答えは一つではありません。実際には一体何年乗れるのか、その期間は乗り方やメンテナンス、保管状況によって大きく変わります。

多くの方が気にする寿命は走行距離との関係も深く、単に年数だけでは測れません。また、自転車の骨格であるフレームの寿命が全体の耐久性を左右する一方で、タイヤ交換の目安は何年ですか、といった消耗品の管理も非常に大切です。

もちろん、スプロケットの寿命やクランクの寿命など、専門的な駆動系パーツの知識も、愛車と長く付き合うためには欠かせない要素となります。

この記事では、これからクロスバイクを選ぶ方のために長く使えるクロスバイクのおすすめの考え方から、既に10年落ちのバイクをお持ちの方の判断基準、そして経済的な買い替えや下取りの方法まで、クロスバイクの寿命に関するあらゆる疑問に答えていきます。

- クロスバイクの一般的な寿命の目安

- フレームやタイヤ、駆動系パーツの交換時期

- 走行距離や保管状況が寿命に与える影響

- 寿命を延ばすメンテナンスと買い替えの判断基準

クロスバイクの寿命に関する基本知識

クロスバイクの寿命はどれくらいですか?

クロスバイクの寿命は、使用状況や保管方法、メンテナンスの頻度によって大きく異なりますが、一般的な目安としては5年から10年程度とされています。これはあくまで平均的な数値であり、一概に「何年経ったら乗れなくなる」と決まっているわけではありません。

この寿命を左右する主な要因は、「フレームの劣化」「各パーツの消耗」「メンテナンスの質」の3つです。例えば、毎日雨風にさらされる屋外で保管し、全く手入れをしなければ5年も経たずに深刻なダメージを負うこともあります。

一方で、室内で大切に保管し、定期的なメンテナンスを欠かさなければ、10年を超えても快適に乗り続けることは十分に可能です。

そのため、クロスバイクの寿命を知る上では、単に年数を見るのではなく、自転車が置かれている環境や、どれだけ丁寧に扱われているかを考慮することが不可欠です。

実際には一体何年乗れるのか

「耐用年数」と「実際に乗れる期間」は異なる概念です。国税庁が定める自転車の法定耐用年数は2年ですが、これは税務上の減価償却のための期間であり、製品の物理的な寿命を示すものではありません。

実際のところ、適切な手入れとパーツ交換を行えば、クロスバイクに10年、15年と乗り続けることは決して珍しくありません。中には、主要なパーツを交換しながら20年以上も同じフレームを愛用しているユーザーも存在します。

ただし、多くのユーザーは経済的な理由やライフスタイルの変化から、5年から10年程度で買い替えを選択する傾向があります。

修理費用がかさんで新車が買える金額に近づいたり、より高性能な新しいモデルに魅力を感じたりすることが、買い替えのきっかけとなることが多いようです。技術的には乗り続けられても、実用的な観点から「乗り換え時」と判断するケースが一般的です。

寿命を左右する走行距離との関係

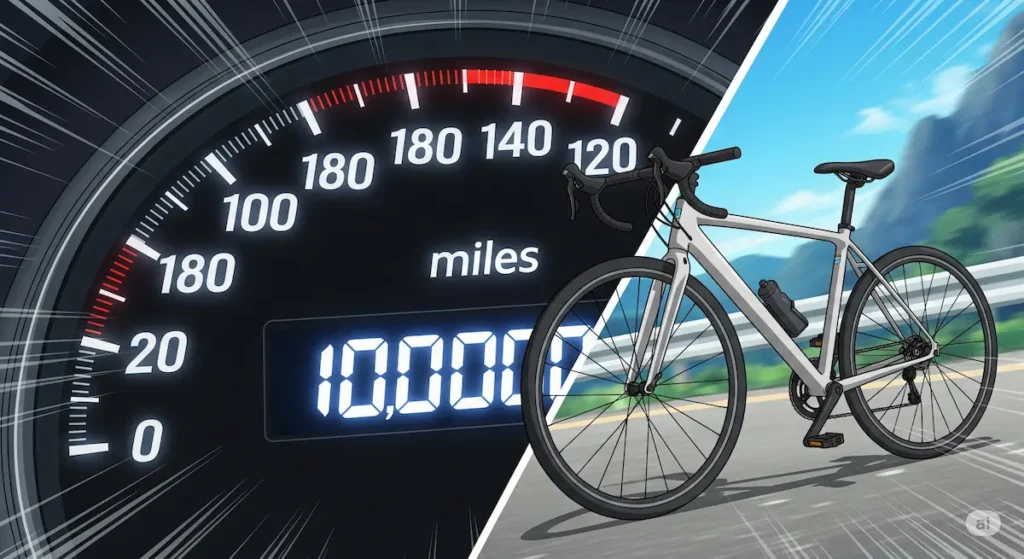

クロスバイクの寿命を判断する上で、経過年数よりも重要な指標となるのが「総走行距離」です。

なぜなら、パーツの摩耗は使用した時間よりも、実際に走行した距離に大きく依存するからです。

一つの大きな目安として、走行距離が1万キロメートルを超えると、多くの部品が交換時期を迎えたり、フレーム自体の点検が必要になったりする時期とされています。

| 利用シーン | 1日あたりの走行距離(往復) | 年間走行距離の目安 | 1万km到達までの期間 |

| 毎日の通勤・通学 | 10km | 約2,500km | 約4年 |

| 週末のサイクリング | 30km(週1回) | 約1,560km | 約6.4年 |

| 近所での買い物 | 4km(週3回) | 約624km | 約16年 |

このように、同じ期間でも使い方によって走行距離は大きく異なります。毎日長距離を走る場合は4年ほどで1万キロに達する一方、近所での利用が中心なら15年以上かかる計算になります。

そのため、自分の乗り方に合った走行距離を意識することが、寿命を考える上で大切になります。

最も重要なフレームの寿命とは

クロスバイクの寿命において、最も根幹となるのが「フレーム」の寿命です。

他のパーツは消耗品として交換が可能ですが、フレームが破損・劣化すると自転車全体の寿命が尽きたと判断せざるを得ません。フレームの寿命は、その素材によって大きく異なります。

| フレーム素材 | 寿命の目安 | 特徴と注意点 |

| アルミ | 5年~10年 | 軽量でコストパフォーマンスに優れるが、金属疲労が蓄積しやすい。乗り心地が硬く感じたり、溶接部にヒビが見られたりしたら寿命のサイン。 |

| クロモリ(鉄) | 15年~数十年 | 頑丈で振動吸収性が高く、乗り心地がしなやか。適切に手入れすれば非常に長持ちするが、最大の弱点は錆。保管環境が寿命を大きく左右する。 |

| カーボン | 5年~10年以上 | 非常に軽量で高性能だが、衝撃に弱いデリケートな素材。紫外線による劣化も進みやすいため、完全室内保管が推奨される。目に見えない内部損傷のリスクもある。 |

このように、素材ごとの特性を理解し、それに合った扱い方をすることがフレームを長持ちさせる秘訣です。

特にアルミフレームは、ある日突然、蓄積した疲労によって破損する可能性もあるため、5年以上経過した車体は注意深く点検する必要があります。

タイヤ交換の目安は何年ですか?

タイヤは、クロスバイクの安全性と快適性を支える重要な消耗品です。タイヤ交換の目安は、年数と走行距離の両面から判断する必要があります。

一般的に、タイヤの交換は走行距離3,000~5,000km、または期間にして2~3年が目安とされています。たとえ走行距離が短くても、タイヤはゴム製品であるため、時間と共に経年劣化が進行します。

紫外線や熱、オゾンなどの影響でゴムが硬化し、ひび割れが発生すると、グリップ力が低下し、パンクやバースト(破裂)のリスクが格段に高まります。

外観で判断する交換サイン

スリップサインの消失

溝のないタイヤの場合、表面にある小さな丸い窪みがスリップサインです。これが消えたら交換時期です。

ひび割れ

タイヤの側面(サイドウォール)に細かいひび割れが見られたら、劣化が進行している証拠です。深いひび割れは危険な状態なのですぐに交換してください。

トレッド面の摩耗

タイヤの中央部分が平らになり、下地のケーシング(繊維層)が見えてきたら、摩耗の限界です。

特に、毎日のように乗る場合は1年半から2年、週末に乗る程度でも3年から4年を目安に、外観の状態を注意深く確認する習慣をつけることが安全のために不可欠です。

長く乗れるクロスバイクのおすすめ

クロスバイクと長く付き合うためには、購入時のモデル選びが最初の重要なステップとなります。長く乗ることを前提とした場合、以下のポイントを考慮して選ぶことがおすすめです。

第一に、信頼性の高いメーカーのモデルを選ぶことです。GIANT(ジャイアント)やTREK(トレック)といった世界的に評価の高いメーカーは、フレームの品質管理がしっかりしており、耐久性にも定評があります。

また、日本国内での流通量が多いため、将来的に修理やパーツ交換が必要になった際にも部品を入手しやすいという利点があります。

第二に、コンポーネント(変速機やブレーキなどの部品群)に注目することです。

特に、世界最大のパーツメーカーである「シマノ(SHIMANO)」製のコンポーネントを搭載したモデルは、信頼性が高く、メンテナンス情報も豊富です。修理を受け付けてくれる自転車店も多く、長期的な維持管理の面で安心感があります。

最後に、自分の用途に合ったフレーム素材を選ぶことも考えましょう。前述の通り、耐久性を最優先するならクロモリフレーム、コストと性能のバランスを重視するならアルミフレームという選択肢があります。

初期投資と将来のメンテナンス性を見据えたモデル選びが、結果的に愛車との長い関係につながります。

部品交換で変わるクロスバイクの寿命

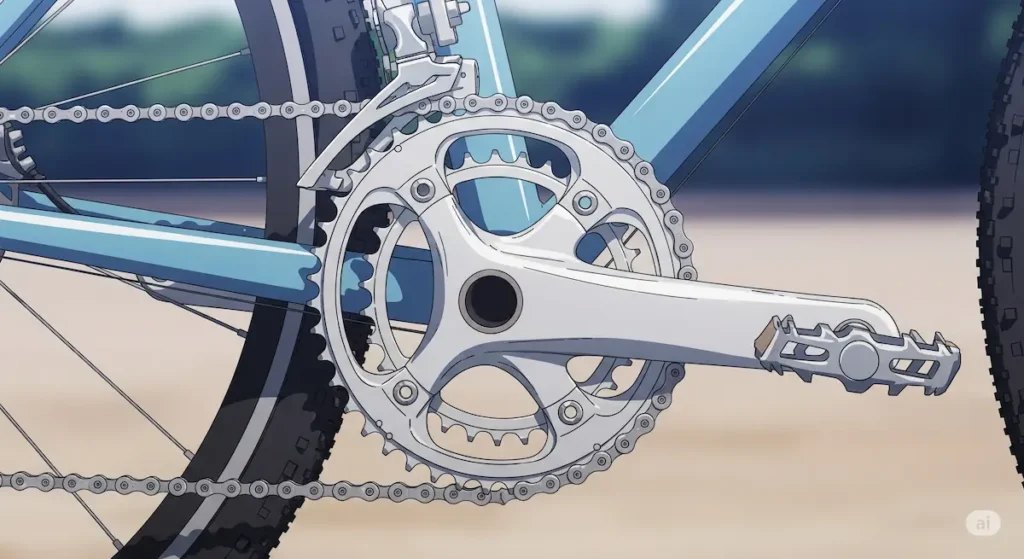

駆動系の要となるクランクの寿命

クランクは、ペダルを踏む力をチェーンに伝えるための重要なパーツです。

クランク自体の寿命は非常に長く、通常の使用で破損することは稀ですが、関連する「チェーンリング(前のギア)」と「ボトムブラケット(BB)」は消耗品であり、これらの寿命がクランクシステム全体の機能に影響します。

チェーンリングの寿命は、走行距離約1万kmが目安です。摩耗が進むと歯が鋭く尖り、変速性能が低下したり、「チェーン落ち」というトラブルの原因になったりします。

一方、クランクの回転軸を支えるボトムブラケット(BB)は、内部のベアリングが摩耗すると寿命を迎えます。ペダルを回したときに「ゴリゴリ」「ガタガタ」といった異音や感触があれば、BBの劣化が疑われます。

BBの寿命は乗り方や雨天での走行頻度によりますが、数年から5年程度で交換が必要になるケースが多いです。

これらの部品の劣化を放置すると、スムーズな走行ができないだけでなく、他のパーツにも負担をかけてしまうため、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が求められます。

スプロケットの寿命と交換サイン

スプロケットとは、後輪の中心にある歯車の集合体のことです。チェーンと直接噛み合って動力を伝えるため、走行と共に摩耗が避けられない部品です。

スプロケットの寿命も、走行距離で約1万kmが交換の目安とされています。よく使われる目安として、「チェーンを3回交換したら、スプロケットも交換する」というものがあります。

これは、伸びたチェーンを使い続けるとスプロケットの摩耗が早く進むため、定期的なチェーン交換(約3,000~5,000kmごと)と連動させる考え方です。

スプロケット交換のサイン

歯飛び

強くペダルを踏み込んだときに「ガクン!」とチェーンが歯を滑る現象です。これは摩耗の末期症状であり、非常に危険なため即座に交換が必要です。

歯の形状変化

新品のスプロケットの歯は台形に近い形をしていますが、摩耗すると歯の先端がナイフのように鋭く尖ってきます。

変速不良

チェーンを新品に交換したのに、特定のギアで変速がスムーズにいかない場合、スプロケットの摩耗が原因であることが考えられます。

スプロケットの摩耗は見た目では分かりにくいこともありますが、安全で快適な走行を維持するために、走行距離を管理し、予防的に交換することが賢明な判断です。

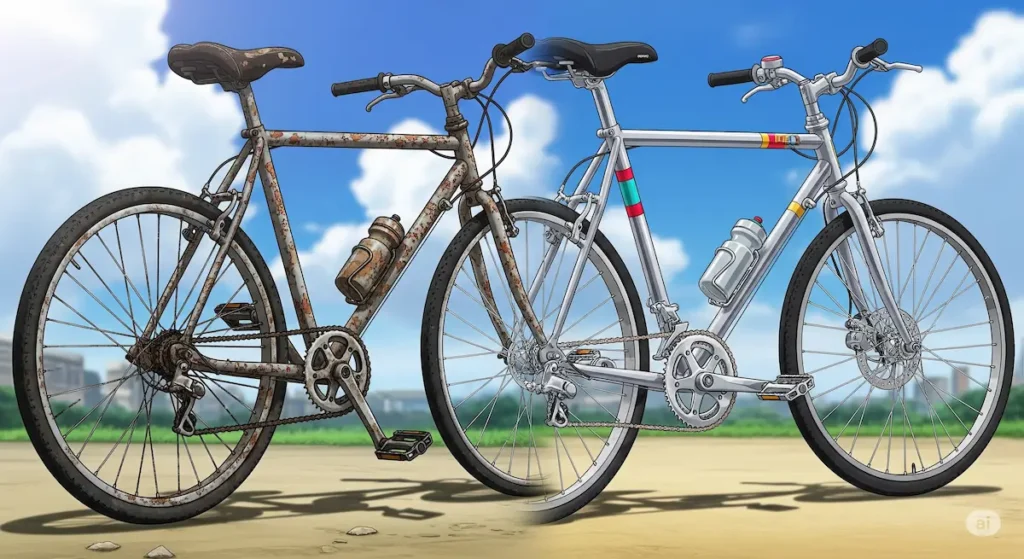

10年落ちクロスバイクの現実

購入から10年が経過したクロスバイクは、いわば大きな節目を迎えた状態と言えます。適切に管理されてきた車体であれば、まだまだ現役で走行可能ですが、多くの場合は様々な箇所に経年劣化が現れます。

まず、外観では塗装の色褪せや剥がれ、細かい傷や錆が目立つようになります。特に屋外で保管されていた場合は、紫外線や雨の影響で樹脂パーツが白っぽく劣化していることも多いです。

機能面では、駆動系パーツ(チェーン、スプロケット、チェーンリング)の摩耗が限界に達している可能性が高いでしょう。

また、ブレーキやシフトワイヤーの内部が錆びて動きが渋くなったり、ブレーキパッドが硬化して制動力が大幅に低下したりしていることも考えられます。さらに、ホイールのハブやクランクのBBといったベアリング部分にもガタが生じ、走行中に異音が発生することもあります。

これらの部品を全て交換して乗り続けることも可能ですが、修理費用が数万円に及び、新しいクロスバイクが購入できるほどの金額になるケースも少なくありません。

そのため、10年という節目で、フレームの状態を見極め、修理コストと安全性を天秤にかけ、買い替えを検討するのが現実的な選択となることが多いです。

お得な買い替えと下取りのコツ

クロスバイクの寿命が近づき、買い替えを検討する際には、「下取り」サービスを上手に活用することで、経済的な負担を軽減できる場合があります。

下取りとは、新しい自転車を購入する店舗で、古い自転車を引き取ってもらい、その査定額を新車の購入代金から割り引いてもらう仕組みです。

下取りの最大のメリットは、手続きが一度で済む手軽さです。売却と購入を同じ店舗で行えるため、手間がかかりません。また、新しい自転車が納車されるまで、古い自転車に乗り続けられる点も便利です。

一方で、デメリットとしては、買取専門店やフリマアプリなどで売却するよりも査定額が低くなる傾向があることが挙げられます。お店側も再販の手間やリスクを考慮するため、市場価格よりも控えめな価格が提示されることが一般的です。

下取りを有利に進めるコツ

タイミングを狙う

多くの自転車メーカーは秋頃に翌年のニューモデルを発表します。この時期は旧モデルが「型落ち」としてセール価格になるため、値下げされた新車に下取りを組み合わせることで、最もお得に買い替えが可能です。

綺麗な状態にしておく

査定に出す前には、洗車をして泥や油汚れを落としておきましょう。見た目の印象は査定額に影響します。

付属品を揃える

購入時の保証書や取扱説明書、純正パーツなどがあれば、一緒に提出すると評価が上がりやすくなります。

手間をかけずにスムーズに乗り換えたい場合は下取りを、少しでも高く売りたい場合は買取専門店や個人売買を検討するなど、自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶとよいでしょう。

総括:クロスバイクの寿命を延ばすには

この記事では、クロスバイクの寿命について多角的に解説してきました。最後に、愛車と一日でも長く付き合うための重要なポイントをまとめます。

- クロスバイクの寿命は一般的に5年から10年が目安

- しかし適切な管理で15年以上の使用も可能

- 寿命は年数よりも総走行距離で判断することが有効

- 走行距離1万kmが各パーツの交換や点検の一つの節目

- フレームは自転車の骨格でその寿命が全体の寿命を左右する

- アルミフレームは金属疲労、クロモリは錆、カーボンは衝撃と紫外線に注意

- タイヤは2~3年または3,000km~5,000kmでの交換が目安

- ひび割れやスリップサインは危険な兆候

- クランクやスプロケットなど駆動系パーツは約1万kmで摩耗が進む

- 歯飛びや異音はパーツ寿命のサイン

- 長く乗るなら信頼性の高いメーカーやシマノ製コンポーネントのモデルがおすすめ

- 10年落ちのバイクは修理費用と安全性を考慮して買い替えを検討

- 買い替え時は秋のモデルチェンジ時期に下取りを活用するのがお得

- 最も重要なのは日々のメンテナンスと室内保管

- 定期的なプロによる点検で予期せぬトラブルを防ぐことが長寿命の鍵